Lors d’une journée d’échanges organisée par le groupe CIVAM APAD, les éleveurs ont partagé leurs observations et leurs inquiétudes concernant les troubles digestifs et respiratoires rencontrés lors du pâturage automnal. Plusieurs cas de météorisation et d’emphysème des regains ont en effet été signalés durant l’automne 2025.

Face à ces incidents, le groupe a souhaité comprendre les mécanismes en jeu, identifier les facteurs de risque et préparer des actions préventives pour sécuriser les troupeaux laitiers lors des prochains automnes. Cet article synthétise les enseignements clés de cette rencontre.

Un automne particulièrement favorable… mais pas sans risques

Après un été chaud et sec, le retour des pluies a fortement stimulé la pousse de l’herbe. Dans le centre Manche, certains éleveurs ont même constaté une repousse automnale plus importante qu’au printemps.

Pour les systèmes laitiers basés sur le pâturage, cette reprise est synonyme d’économies alimentaires et d’un retour à des rations plus « naturelles ».

Mais cette transition rapide vers une herbe jeune, riche et très appétente peut cacher un réel danger : des troubles digestifs parfois fulgurants, notamment en présence de prairies riches en légumineuses.

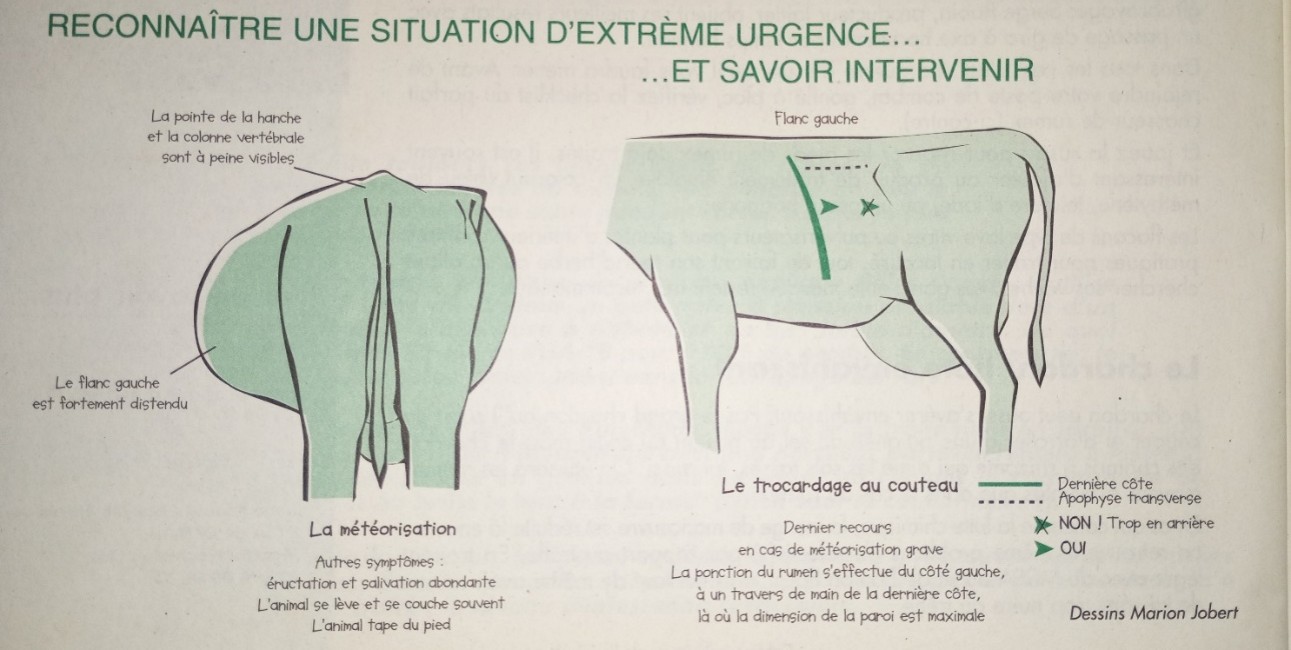

1. La météorisation : une urgence vitale

La météorisation est un trouble bien connu, souvent lié à des pâturages riches en trèfle, légumineuses ou crucifères. Elle survient lorsque l’animal ingère trop de protéines solubles. La fermentation produit alors une mousse abondante dans le rumen, empêchant l’évacuation des gaz.

Résultat : l’animal gonfle, souffre d’une détresse respiratoire et peut mourir en quelques minutes.

Deux formes de météorisation

- Ordinaire : les gaz se bloquent dans la partie supérieure du rumen, empêchant l’éructation.

- Spumeuse : des microbulles de gaz se dispersent dans tout le contenu du rumen, formant une mousse impossible à expulser naturellement.

Quels sont les facteurs de risque ?

Votre troupeau est exposé si :

- les prairies contiennent une forte proportion de trèfle jeune, avec une repousse < 5 semaines ;

- la transition alimentaire dure moins de 15 jours ;

- les animaux partent au pâturage sans avoir consommé de fourrages grossiers au préalable ;

- la ration contient des aliments en farine ou en bouchons ;

- vous surdosez régulièrement vos apports en calcium, minéral déjà bien présent dans les prairies à base de trèfle blanc (le calcium favorise la production de mousse) ;

- le temps est orageux ou si l’amplitude thermique entre le jour et la nuit est forte (les variations climatiques fatiguent les animaux les rendant plus sensibles à des problèmes de santé en général et à la météorisation)

Dans ces conditions, vous pouvez déclencher sans hésitation l’alerte rouge à la météorisation

Prévenir la météorisation : des gestes simples et efficaces

- Distribuer du foin ou de la paille de bonne qualité avant le pâturage pour ralentir l’ingestion d’herbe et casser la mousse en formation.

- Apporter de l’huile en prévention : 50 ml par animal et par jour dans le bac d’eau.

- Huile végétale standard pour les élevages conventionnels

- Huile de foie de morue ou de tournesol en agriculture biologique

- Surveiller attentivement les lots fragiles (primipares, animaux stressés, vaches en fin de lactation).

En cas d’urgence

En cas de météorisation aiguë, l’administration rapide d’un verre d’huile (25cl) ou de Blotrol (autorisé en AB) directement dans la bouche, ou via un tuyau, permet généralement de faire dégonfler l’animal en quelques minutes ; il devra ensuite consommer du foin avant de retourner au pâturage. L’usage de pétrole est fortement déconseillé, car il peut entraîner la saisie de la carcasse à cause de l'odeur lors d’un abattage d’urgence.

Lorsque la situation est trop avancée et que ces solutions ne suffisent plus, une intervention au couteau peut devenir nécessaire. Elle consiste à pratiquer une ouverture de quelques centimètres sur le flanc gauche, derrière la dernière côte. Le trocard du grand-père, lui, reste au placard, car il laisse une ouverture insuffisante et favorise les infections de la panse et des muscles lors de la convalescence. Cette opération reste très traumatisante et ne doit être envisagée qu’en ultime recours, en veillant absolument à intervenir du bon côté pour éviter une issue fatale à coup sûr.

2. L’emphysème des regains : un trouble discret mais grave

Moins connu que la météorisation, l’emphysème des regains demeure redoutable. Cette affection respiratoire aiguë touche particulièrement les races lourdes (Normande, Montbéliarde) lorsque les prairies offrent des repousses très jeunes et riches en protéines solubles.

Origine du problème

La cause provient d’un acide aminé, le L-TRYPTOPHANE, présent dans les jeunes fourrages très riches en protéine. Le L-TRYPTOPHANE subit la fermentation du rumen, il s’oxide et se transforme en 3 METHYLE-INDOLE (3-MI), qui lui est une composé pneumotoxique. Cette toxine est transportée par le sang jusqu’au niveau des poumon pour détruire les alvéoles pulmonaires : c’est l’emphysème. La mort peut survenir par « essoufflement » de l’animal.

Symptômes observés

- respiration saccadée ;

- langue sortie ;

- bave abondante ;

- bruit marqué à l’expiration.

Les signes apparaissent souvent quelques heures après l’ingestion. Les formes légères peuvent passer inaperçues, mais les cas graves entraînent un risque élevé de mortalité.

Il faut éviter au maximum l’excitation de l’animal qui a perdu ses capacités respiratoires.

Prévenir l’emphysème des regains

Les bonnes pratiques rejoignent celles préconisées pour la météorisation :

- introduire les animaux progressivement sur les repousses, temps limité les premiers jours ;

- distribuer du foin sec pour ralentir l’ingestion ;

- éviter le pâturage des repousses trop jeunes ;

- observer attentivement les animaux au début du pâturage automnal.

En cas d’urgence

Retirer immédiatement les animaux de la parcelle en cause et contacter le vétérinaire pour un traitement curatif.